前言

我們要感謝一路上非常多人的努力,三十幾個天文社,花了四年多的時間,歷經五屆幹部,終於走到今天。感謝草創過程攜手打拚的夥伴,我們一起完成了不可能的任務。許多元老今天都抵達了現場,先容我介紹幾位人物……(人物介紹略)

一個超乎想像的夢

我們在宇宙中很渺小,但是影響力還是可以很大的。各位,不要小看學生團體的影響力。我們曾經在會議上講述理念,曾經隨同其他天文團體去立法院開記者會,曾經在典禮上與議員同台登場。感謝很多人給我們宣傳的機會,在這些過程中,我們都試著讓大家看到,新興的學生團體誕生了。

全國大學天文社聯盟,其實是一個完全在人們想像之外的組織。2014 年發跡的時候,我們自己都不敢去想像,跨校合作可以做到什麼程度。當我們開始去實踐夢想的時候,業餘天文界也普遍不看好聯盟的延續。大家多有耳聞我們在搞聯盟,但不認為這個能夠持續多久。轉眼間,地球已經繞太陽公轉第五圈,聯盟還在運轉著。

今天,大家對於校際交流習以為常,很難想像各校互不往來的情景。事實上,在四年多前,各自為政才是我們國際秩序的常態,只談內政、沒有外交。現在,我們就站在一個歷史現場,2014 年的星趴,就在現在這個地點,各校天文社嘗試破冰,聯盟在此發跡。

我們一直在顛覆眾人的想像。沒有人成功做過的事,難道就做不到嗎?後來,大家開始試著去解釋我們為什麼能夠做到。許多人說,是因為現在有臉書,聯絡比較容易。這當然是我們的優勢,但是傳播工具不是一切。更重要的是,我們開始認識到,時代不一樣了。

在太陽花浪潮的席捲下站起

天文社團的發展,其實與社會背景和政治氛圍息息相關。1986年,台灣的天文團體剛好搭上「哈雷彗星之熱」,一度蓬勃發展。實際上的推手不見得是只哈雷彗星,而是解嚴前後到野百合學運這段時間,政治氛圍的變化。民間團體的發展,在那段時間獲得了養分,進而形成一股浪潮。各位可以去看,很多社團都是在那個時期成立。

2014年,台灣社會又發生了巨大的變化,好多年輕人走出來,積極參與更多公眾事務,在網路社群上激烈地競逐著。相應地,傳統較封閉的營運模式,經常是被嫌棄,或無法得到資源。天文社也面臨許多挑戰。我們從不想隨波逐流,但問題是:我們要被這波浪潮捲走,還是善加利用這波浪潮來追求改變呢?

但是在談一切遙遠的理想之前,首先我們需要一個社群。我們花了非常多的時間,在社群的整合上。直到2016年第二屆論壇的時候,我們終於有信心說,社群的雛型已經大致成形。社群的起點,是大家多認識朋友、互相幫助。進一步,產生了深遠的效益,在資源調度上便利了許多,也產生規模經濟的效應。人多勢眾,更有籌碼挹注外部的資源。好比過去兩年都有舉辦的巡迴攝影展,大家一起湊出足夠量的攝影作品,共同進行聲勢浩大的宣傳,也降低成本製作紀念品。

此外,現在來參加團體的客群,有的人不見得只想要定居在傳統「社團」的框架內,而是更流動性地打入這個圈子。「社群」的概念,也許可回應一些客群的需求。社群是無遠弗屆的,建立在快速的資訊流動上,人們各取所需。聯盟創立的平台,起初的想法就是「各取所需」,建立一個容納多元價值的平台,各社團在裡面互利共生。

我們站在時代的潮流上。而這個潮流是什麼,是下一步值得我們深思的。現在很多人把「公民參與」掛在嘴邊,卻講得空泛。我們在天文團體內,教大家看星星,乍看之下多麼不切實際的事情啊!但是,我們卻能更腳踏實地推動「公民參與」。

一步一腳印的「公民參與」

全台灣有這麼多天文社。這張地圖上,我把自己親自跑過了天文社,塗上了黃色,其實有好多還沒時間拜訪的人。鼓勵大家一起來跑這個大地遊戲!在聯盟的經驗,與我們自己當社長的經驗截然不同。我們得去傾聽,傾聽因為各種不同理由,卻同樣著迷於星空的人。我才發現,在各地拜訪、遊走的每一步,我們都在傾聽台灣社會深層的聲音。

我們在聯盟的運作當中,看到很多台灣現實的問題,並且試著用柔性的方式改變。例如最近大家熱議的「北漂」,面對南北資源的問題,天文聯盟裡的各位不也在出一份力嗎?有些業餘天文人,曾經向我詳細陳述過,南部科學教育資源較為不足的問題。而去年看到南區整合起來,利用有限的資源辦起論壇,而且不斷向社會大眾推廣,相當令人感動。各位都是腳踏實地的實踐者。

我們一步一腳印,往外踏出去。去年夏天,我們一群人到福建交流,從福州、泉州、廈門一路下來,拜會許多天文人,也參訪很多文化古蹟。我們與對岸的大學生交流,每天秉燭夜談,從天文談到文化,從文化談到兩岸。那是我第一次這麼深刻感受到,天文可以跳脫地理或政治的界線。當你擁抱這片星空的時候,已經擁抱了全世界。

2017 年夏季,天文聯盟成員前往福建參訪。此拍攝於泉州一中天文台。

當時,我們向泉州的大學生介紹聯盟,逐一介紹各個社團的特色。他們表現出超乎我能預期的驚喜,對我們的組織非常感興趣。他們說,竟然有三十多個社團組成聯盟,真是太厲害了!我笑著說,其實這不是我們發明的,過去我是看到你們(中國大陸)的大學天文論壇,獲得啟發,才想到了這樣的概念。

台灣的社會條件,給我們更多契機。我們常說「台灣最美的風景是人」,常說要發展「軟實力」。新世代的天文團體,以非常具體的內容,在開放的社群當中集結,不斷向外促成影響,不就是公民參與嗎?

今年五月,我們跟著中山大學天文社,在西子灣的廣場上做街頭天文。有個很特別的人過來攀談,他說,他眼睛現在幾乎要看不到了,但是看到一個白色的反光,就知道那是他過去也玩過的天文望遠鏡。他只剩下金星、木星還看得到,都能正確指出位置。他不斷問我們:「上面還有其他星嗎?」又說,他這輩子有個遺憾,就是沒有看過銀河。我們鼓勵他再試試看,他終於說,等人少一點的時候,希望有人帶著他走到目鏡旁,試著再看一回。對於一個幾乎失去視力的人,星空對他是格外有意義。他想要作為宇宙的一份子,感受大自然的美麗。

街頭天文是個很好的例子,說明天文如何走向人群。當我們集結了社群的龐大力量,在星空下不論是沈靜心靈的、開拓視野的,或講科學的、關懷環境的想法,都更容易走向人群。

開放的社群,需要什麼組織?

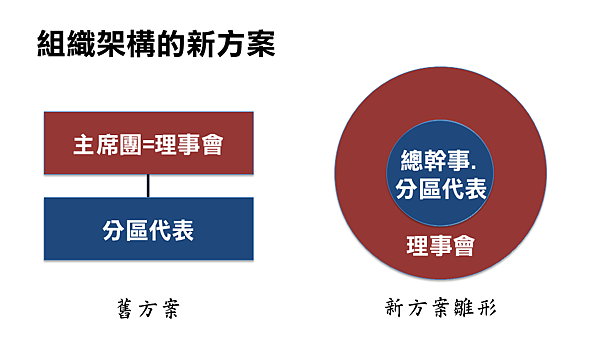

原來的組織,仰賴的是政治核心的集中運作。人人都可以參與,但是通常還是要在高層的推行下,多數人才可能看到參與的管道。一旦不以強而有力的型態維繫組織,組織反而很難從基層動員。組織不容易招募到人才,想要參與聯盟的人也不知從何著手。在這樣的組織架構下,單方面地主張「民主」並沒有實質效用,因為組織已經高度仰賴權力核心。

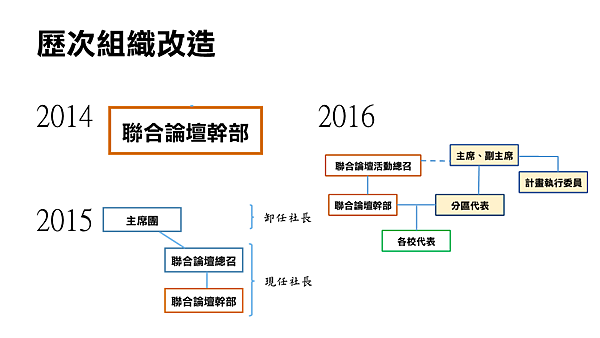

過去的組織,是由卸任社長擔任主席團,因為他們有經驗。但是卸任社長多半太忙碌了,很難每年都選出四、五個人,再當一年的團體領導者。大家知道,今年並沒有選出主席團,坊間傳言也議論紛紛。但是事情的另一面開始浮出。聯盟從草創以來,總是在頓挫當中求生,在困境當中轉型。這不就是組織另一次轉型的契機嗎?

公開的社群,需要什麼組織?它不能沒有集中的組織,否則只是一盤散沙,沒辦法動員。它卻也不能在高度集中的組織框架下追求民主,因為做不到。對大部分人來說,參與的門檻太高了。只有一方面降低參與組織的門檻,另一方面維持形式上的集中,才能在社群中,源源不絕地吸引組織的人才。

這很有趣,新的組織是建立組織的解構上。今年沒有主席團,五位分區代表是最高民選首長,他們反而有更多靈活發揮的空間。我們看到,聯盟裡面越來越多非社長的人才出來,做了很多以前我們以為只有社長能夠勝任的事情。這就像是為什麼一定要當過市議員,才能當市長?素人參政不行嗎?

逐漸變得虛幻的政治層級結構,現在打破了。由下而上的組織動員,已經開始奏效。聯盟草創以來,每一次頓挫,都是重新動員的轉機。現在有個更好的組織改造契機,就是組織立案的過程。

組織再造:創造一個公眾平台

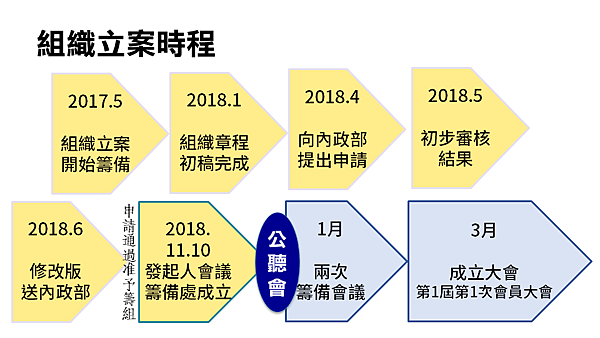

一旦組織立案完成,對內對外有了明確的合法性來源,不再需要追求虛幻的政治結構。過去有個組織章程的版本,但是配合今年的組織改造,應該進行調整。可能的方案是這樣的,在新的組織規劃上,理監事會還是由卸任社團幹部充當,幫忙穩固聯盟的外殼。一個主要原因是這樣的,根據《人民團體法》,理監事必須要滿20歲。理事會不再綁定過去的主席團,而是作為形式上的核心。他們不需要投入很多時間來經營,也不干預太多底下的事情,他們只需要每六個月開一次理監事會議。實質運作則是可以獨立出來,例如參考一些協會的制度,設立「秘書長」、「幹事」這些職務,並且降進入的低門檻、動員更多人來一起合作。這是一個可能的雛形,實際怎麼規劃要大家一起討論。

過去我們花了很多時間在組織上。當組織穩固之後,天文的內容可以推行。好比大家談了很久的教學資源資料庫、課程範本,對很多社團都非常有用,期待在組織再造之後,可以更有效率地推行。

超越「聯盟」:屬於新世代的天文團體

以前因為不是正式立案的團體,辦活動有時很麻煩。跟各位簡單分享一個慘痛的教訓,這是去年辦理活動的時候發生的事。當時遭到一個有心人士藉機滲入,有位所謂的「老師」,假借合作之名,一步步進逼,指控聯盟不是立案團體,說他自己才有一切主導權,更企圖牟取金錢上的利益,以及對外到處造謠、抹黑聯盟。

這件事情讓我們覺悟到,根本的解決之道,就是建立一個屬於我們自己的社會團體。團體裡面有自己的財務系統,不會被輕易滲入。我們的團體,與其他的所有天文團體,是平行對等的關係。團體裡沒有誰受制於誰的問題,沒有老師和學生的輩份意識。讓想做事的人,就不綁手綁腳。大家都是對等合作。

大學社團本來就是自發的、自主的,不像高中社團由老師帶領。自由思考、自發組織,本來就是大學的精神。大學天文社聯盟,不只是大學、不只是天文社。社團幹部每年更替,一屆又一屆,很快的事,你能夠在這個過程中留下什麼?我們不斷把眼界打開,想的不是只有社團經營本身而已。大學天文社只是一個起點,我們運用現有的舞台,把年輕人創新的天文推廣的點子,自由地展現出來。

真正一個「聯盟」的初衷,在於裡面的成員互相扶助。每個社團都有興衰、起伏,當一個社團處於低潮的時候,他們可以運用聯盟的資源,再度站起;當一個社團興盛的時候,他們運用聯盟的舞台,發揮更廣大的影響力。這個社群,不只是用網路工具連接起來的虛擬空間,更是一個具體的資源共享、經驗交流、實踐公民參與的空間。

第一個新世代的天文團體誕生了。感謝一代又一代的天文社幹部,不辭辛勞地為社群而努力。感謝很多業餘天文人的支持,給我們滋長的養分。感謝四年多,從一片荒蕪一起打拚到今日的每一位元老,無論今天有沒有出席現場,我們一次又一次,在星空下一同創造了歷史。

宇宙太大了,我們可以做的事情太多。但是,如果⼀道星光可以照亮人群,那我們何不去做呢?我們年輕只有一次,可以這樣在星空下熱血幾年,就算別人當我們瘋子,又何妨呢?四年多前我們⾃己都不敢相信的夢,今天實現了,而這只是新世代天文團體的開端呢!各位,也秉著一道星光,盡情去做夢吧!

此會議上,亦選出第5屆聯合論壇總召,由中正大學李彥霆當選。(攝影:徐安廷)

原文發表於 2018.11.12